Attention : ces articles mentionnent la comestibilité de certaines espèces, ne tentez jamais de goûter une plante sans être absolument sûr.e et certain.e de l’avoir identifiée, sans doute aucun. De plus, afin d’éviter les parasites tels que celui responsable de l’échinococcose alvéolaire (porté par les canidés, principalement le renard), ne consommez jamais crue une plante à moins de 60cm du sol.

Les Cévennes sont un massif particulièrement riche en biodiversité, abritant de nombreuses espèces. En voici une liste infiniment loin d’être exhaustive car consacrée à la biodiversité ordinaire – mais non moins formidable – et facilement identifiable, espèces invasives comprises. Sans doute en connaissez-vous la plupart, mais en êtes-cous bien sûr.e.s ?

L’Arbre à papillons est, contrairement à ce que son nom indique, un arbuste, de plus relativement peu mellifère. Aussi appelé Buddleia, il a été importé comme plante d’ornement et se plaît bien dans les Cévennes, où il est devenu invasif. En automne 2020, un chantier participatif était organisé par l’association La Vie au Grand Air des Cévennes (VGAC) et le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles (SHVC), syndicat de communes dont l’un des employés est mis à disposition de l’Établissement Public Territorial de Bassin des Gardons, un autre EPCI, en tant que technicien de rivière. Pour plus d’information sur le Buddleia et ce chantier : Grégoire Jean-Paul, Teddy. Notes sur le Buddleia davidii. In : La Feuille de Chou de Nature et Patrimoine, juillet 2022, n°34, p15-16.

Au cours du XIXe siècle, les mûriers dont les feuilles étaient utilisées pour nourrir les vers à soie, complément de revenu important des Cévenols de l’époque, tombent malades du fait de leur monoculture intensive. On cherche alors à les remplacer par une autre plante, et introduit pour cela l’Ailante glanduleux, aussi appelé Faux vernis du Japon ou Frêne puant, originaire de Chine et de Taïwan. Les chenilles du Bombyx du Mûrier – les vers à soie – semblent s’en contenter, seulement cet arbre est très invasif : il se reproduit rapidement, beaucoup, drageonne très facilement et repart de la souche sans soucis à chaque coupe. Il n’aime cependant pas l’ombre et ne se trouvera donc qu’en lisière de forêt ou préférentiellement en milieu ouvert. Il a également besoin de sols riches en nutriments et avec une texture limoneuse, ce qui limite donc grandement sa propagation dans les Cévennes (voir les caractéristiques du sol cévenol plus bas).

Au cours du XIXe siècle, les mûriers dont les feuilles étaient utilisées pour nourrir les vers à soie, complément de revenu important des Cévenols de l’époque, tombent malades du fait de leur monoculture intensive. On cherche alors à les remplacer par une autre plante, et introduit pour cela l’Ailante glanduleux, aussi appelé Faux vernis du Japon ou Frêne puant, originaire de Chine et de Taïwan. Les chenilles du Bombyx du Mûrier – les vers à soie – semblent s’en contenter, seulement cet arbre est très invasif : il se reproduit rapidement, beaucoup, drageonne très facilement et repart de la souche sans soucis à chaque coupe. Il n’aime cependant pas l’ombre et ne se trouvera donc qu’en lisière de forêt ou préférentiellement en milieu ouvert. Il a également besoin de sols riches en nutriments et avec une texture limoneuse, ce qui limite donc grandement sa propagation dans les Cévennes (voir les caractéristiques du sol cévenol plus bas).

Autre activité importante pour les Cévenols du XIXe siècle : la mine. Les mines d’Alès ont besoin de tellement d’ouvriers qu’on assiste alors à un important exode rural qui vide les vallées cévenoles, laissant beaucoup de cultures en terrasse à l’abandon. Une aubaine pour l’industrie minière qui a besoin de poutres pour étayer ses galeries et fait donc planter massivement du Pin maritime sur les terres abandonnées. Le Pin maritime est originaire de la côte méditerranéenne, mais ne se trouve pas à l’état sauvage dans les Cévennes. Il pousse vite, dur et droit en étant peu exigeant, et permet donc de fournir les mines en matériaux de bonne qualité rapidement. Comme tous les Pins (Pinus sp.), c’est une essence post-pionnière : elle transforme les boisements clairs de pionniers tel le Bouleau blanc (Betula pendula) en forêt proprement dite. Et cela est une bonne nouvelle pour le paysage cévenol : voir pourquoi ici Attention toutefois à ne pas le confondre avec son frère le Pin sylvestre (Pinus sylvestris), autochtone lui et reconnaissable à son écorce saumonée près de la cime, ainsi qu’aux cônes bien plus petits que ceux du Pin maritime.

Seigneur de la forêt cévenole, le Châtaignier est l’emblème par excellence de ce massif. Le Châtaignier n’est pas vraiment natif des Cévennes, mais est considéré comme subautochtone, c’est à dire introduit il y a suffisamment longtemps pour que le reste de la faune et de la flore s’y soit adapté. Ainsi on ne ferait pas la différence avec une espèce réellement autochtone si on ne connaissait pas son histoire, c’est à dire son introduction en Gaule par les Romains il y a plus de deux mille ans. Arbre à feuilles caduques facilement reconnaissables à leur silhouette allongée et dentée, le Châtaignier est surtout cher aux Cévenols pour ses fruits, les fameuses (dans tous les sens du terme) châtaignes, protégées par une, deux ou trois dans les redoutables bogues aux épines nombreuses, longues et fines, bien différentes de celles du Marronnier d’Inde, ne contenant qu’un seul marron et et bien moins fournies en épines plus courtes et épaisses. Le Châtaignier fleurit en juin, faisant des chatons jaune-verdâtre sentant très bon et étant très mellifères, et donne ses fruits en fin d’octobre, période lors de laquelle les Cévenols ne vivent plus que dans les châtaigneraies, avant de passer aux clèdes pour faire sécher les fruits au feu de bois pendant plus de quarante heures, ceci afin de les conserver. Car les châtaignes ne sont pas appréciées que des humains, elles attirent de nombreuses larves d’insectes qui les mangeraient bien toutes si on le leur permettait. Si la plupart des Châtaigniers que l’on voit en forêt sont sauvages, ceux dont les Cévenols récoltent les fruits sont des variétés sélectionnées pour leur caractéristiques productives, sur des portes-greffes sauvages, plus rustiques. Ces Châtaigniers greffés sont reconnaissables au bourrelet entourant le point de greffe pour cicatriser la blessure. Mais le Châtaignier n’est pas utilisé que pour ses fruits : son bois imputrescible est également un matériau de construction de premier choix, notamment pour les piquets de clôture, appelés à passer leur vite sous la pluie. C’est pourquoi le Châtaignier est souvent traité en cépée, c’est-à-dire qu’on le coupe au ras du sol afin qu’il reparte en faisant des rejets bien droits. Lorsque tout un peuplement est traité ainsi, on part de taillis, par opposition à la futaie dans laquelle tous les troncs sont d’origine.

L’arbousier est un arbuste omniprésent dans les Cévennes. Ses feuilles persistantes, ovales, d’un vert foncé et son écorce se désagrégeant en fines lamelles permettent de le reconnaître de près, mais de loin ce sont plutôt ses fruits qui le trahissent. Les fleurs sont de petites clochettes blanches sortant en septembre-octobre par grappes, puis donne nt des fruits d’abord verts en forme de boules couvertes de petites points, assez semblables à des litchis, qui commencent à se colorer en été pour ne mûrir qu’en décembre-janvier soit après la floraison suivante, on a donc ainsi pendant l’hiver deux générations différentes de fruits sur un même arbre. Les fruits se consomment crus ou cuits, et sont d’un grand intérêt car ils sont les seuls fruits frais locaux disponibles lors de la mauvaise saison.

nt des fruits d’abord verts en forme de boules couvertes de petites points, assez semblables à des litchis, qui commencent à se colorer en été pour ne mûrir qu’en décembre-janvier soit après la floraison suivante, on a donc ainsi pendant l’hiver deux générations différentes de fruits sur un même arbre. Les fruits se consomment crus ou cuits, et sont d’un grand intérêt car ils sont les seuls fruits frais locaux disponibles lors de la mauvaise saison.

Dans les hautes vallées cévenoles, c’est le Châtaignier qui domine, mais plus bas c’est bien le Chêne vert qui fait les forêts. Ses feuilles persistantes légèrement dentées peuvent ressembler çà des feuilles de Houx miniatures, tandis que son tronc crevassé offre le gîte à de nombreux insectes. Il est cependant une essence auxiliaire de grand intérêt dans les châtaigneraies : en effet avec le dérèglement climatique la survie du Châtaignier dans les Cévennes est menacée (raison de plus s’il en fallait encore une de chercher à minimiser ce dérèglement), or le Chêne vert, autochtone, est plus résistant à la chaleur et à la sécheresse que son cousin, c’est pourquoi on le retrouve plus au sud et plus bas en altitude, pourrait avec l’élévation des températures coloniser les régions plus hautes délaissées par un Châtaignier n’y survivant plus. Il est donc important de préparer ce peut-être inévitable remplacement en laissant des

Dans les hautes vallées cévenoles, c’est le Châtaignier qui domine, mais plus bas c’est bien le Chêne vert qui fait les forêts. Ses feuilles persistantes légèrement dentées peuvent ressembler çà des feuilles de Houx miniatures, tandis que son tronc crevassé offre le gîte à de nombreux insectes. Il est cependant une essence auxiliaire de grand intérêt dans les châtaigneraies : en effet avec le dérèglement climatique la survie du Châtaignier dans les Cévennes est menacée (raison de plus s’il en fallait encore une de chercher à minimiser ce dérèglement), or le Chêne vert, autochtone, est plus résistant à la chaleur et à la sécheresse que son cousin, c’est pourquoi on le retrouve plus au sud et plus bas en altitude, pourrait avec l’élévation des températures coloniser les régions plus hautes délaissées par un Châtaignier n’y survivant plus. Il est donc important de préparer ce peut-être inévitable remplacement en laissant des Chênes s’installer au milieu des Châtaigniers. De plus le Chêne vert produit des glands, permettant à la faune de varier un peu son alimentation et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même filet à châtaignes. Ces glands sont également bien moins riches en tanins que ceux des Chênes à feuilles caduques.

Chênes s’installer au milieu des Châtaigniers. De plus le Chêne vert produit des glands, permettant à la faune de varier un peu son alimentation et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même filet à châtaignes. Ces glands sont également bien moins riches en tanins que ceux des Chênes à feuilles caduques.

Célèbre et pourtant souvent mal aimé, le Lierre est une liane bien mal connue en réalité. Aviez-vous par exemple remarqué qu’un lierre au sol ou commençant à peine à grimper a des feuilles à trois voire cinq lobes, foncées et clairement nervurées, tandis que les lierres montés plus haut ont des feuilles plus claires, moins coriaces, et ovales ? Eh oui, le Lierre connaît deux stades de développement dans sa vie. Un premier rampant lors duquel il va chercher un support convenable (arbre, mur, rocher…) et est à la merci des herbivores, ce qui explique la coriacité de ses feuilles, destinée à en dissuader la consommation. Et un stade grimpant lors duquel le Lierre va se mettre à l’abri en hauteur, mais surtout se reproduire grâce au surplus de lumière et donc d’énergie dont il bénéficie alors, ainsi que du vent plus fort qu’au ras du sol pour diffuser la douce odeur de ses discrètes fleurs sans pétales au « nez » des pollinisateurs. Les herbivores ne pouvant plus atteindre ses feuilles, le Lierre va pouvoir économiser son énergie en ne les rendant plus aussi coriaces. Le Lierre a de plus un intérêt écologique formidable : tout d’abord sa floraison en septembre-octobre permet aux pollinisateurs de préparer leurs réserves à l’entrée de l’hiver, saison de plus pauvre en fleurs, puis ses fruits, petites boules noires poussant en ombelles sphériques, sont un réservoir de nourriture important pour les oiseaux au cours et surtout à la sortie de l’hiver, radin en terme de ressources alimentaires. Mais alors pourquoi une telle plante est-elle aussi peu appréciée ? C’est qu’on l’accuse de tuer les arbres ! Or le Lierre n’a jamais étranglé ni parasité aucun arbre : il n’en a tout simplement pas les moyens : il n’a aucun suçoir à sève, seulement des crampons pour s’accrocher à l’écorce, et son bois est trop tendre et léger pour opposer une quelconque résistance à la croissance du tronc. Il n’a même aucun intérêt à faire du mal à son arbre-support, tout au contraire, un arbre mort et un pilier fragile qui finira par emporter la liane dans sa chute. Quelle cruauté, quand on y pense, d’accuser le Lierre du meurtre de son ami sans lequel il se retrouve seul, livré aux éléments…

Célèbre et pourtant souvent mal aimé, le Lierre est une liane bien mal connue en réalité. Aviez-vous par exemple remarqué qu’un lierre au sol ou commençant à peine à grimper a des feuilles à trois voire cinq lobes, foncées et clairement nervurées, tandis que les lierres montés plus haut ont des feuilles plus claires, moins coriaces, et ovales ? Eh oui, le Lierre connaît deux stades de développement dans sa vie. Un premier rampant lors duquel il va chercher un support convenable (arbre, mur, rocher…) et est à la merci des herbivores, ce qui explique la coriacité de ses feuilles, destinée à en dissuader la consommation. Et un stade grimpant lors duquel le Lierre va se mettre à l’abri en hauteur, mais surtout se reproduire grâce au surplus de lumière et donc d’énergie dont il bénéficie alors, ainsi que du vent plus fort qu’au ras du sol pour diffuser la douce odeur de ses discrètes fleurs sans pétales au « nez » des pollinisateurs. Les herbivores ne pouvant plus atteindre ses feuilles, le Lierre va pouvoir économiser son énergie en ne les rendant plus aussi coriaces. Le Lierre a de plus un intérêt écologique formidable : tout d’abord sa floraison en septembre-octobre permet aux pollinisateurs de préparer leurs réserves à l’entrée de l’hiver, saison de plus pauvre en fleurs, puis ses fruits, petites boules noires poussant en ombelles sphériques, sont un réservoir de nourriture important pour les oiseaux au cours et surtout à la sortie de l’hiver, radin en terme de ressources alimentaires. Mais alors pourquoi une telle plante est-elle aussi peu appréciée ? C’est qu’on l’accuse de tuer les arbres ! Or le Lierre n’a jamais étranglé ni parasité aucun arbre : il n’en a tout simplement pas les moyens : il n’a aucun suçoir à sève, seulement des crampons pour s’accrocher à l’écorce, et son bois est trop tendre et léger pour opposer une quelconque résistance à la croissance du tronc. Il n’a même aucun intérêt à faire du mal à son arbre-support, tout au contraire, un arbre mort et un pilier fragile qui finira par emporter la liane dans sa chute. Quelle cruauté, quand on y pense, d’accuser le Lierre du meurtre de son ami sans lequel il se retrouve seul, livré aux éléments…

Bruyère à balais

Les Bruyères – en Cévennes la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et la Bruyère à balais (Erica scoparia) – avec les Genêts – en Cévennes principalement le Genêt à balais (Cytisus scoparius) – et la Callune – que l’on méprend souvent pour de la bruyère – sont des sous-arbrisseaux, c’est-à-dire qu’ils sont ramifiés dès la base, sans atteindre la taille d’un arbrisseau plus grand comme le Noisetier.

Tout comme une surface couverte d’arbres est une forêt et une surface couverte d’herbacées est une prairie, une zone couverte de sous-arbrisseaux est une lande.

Bruyère cendrée

Bruyère cendrée

Les landes sont les prédécesseurs des forêts, elles approfondissent le sol et l’enrichissent, surtout les Genêts qui sont des Fabacées, des légumineuses fixant l’azote atmosphérique dans la terre, et protègent de part leur ramure dense et leur faible appétence pour les herbivores, les jeunes arbres pionniers tel que le Bouleau blanc (Betula pendula).

Callune

Sans elle – ou sans la ronce –,les forêts ne pourraient pas progresser sur les milieux ouverts.

Mais ces espèces n’ont pas que cet intérêt : elles sont aussi assez mellifères avec une floraison étalée sur la fin du printemps, tout l’été et tout l’automne, et, comme les noms de la Bruyère et du Genêt à balais l’indiquent, ce sont de bons matériaux pour la confection de tête de balais naturelles, car croyez-le ou non mais nos ancêtres n’ont pas attendu d’avoir inventé le plastique pour faire la poussière chez eux. Si le Genêt à balais est facilement reconnaissable à ses rameaux verts, ses fleurs jaunes apparaissant en mai et les gousses noires et poilues que sont ses fruits, différencier les Bruyères et la Callune est chose plus ardue, d’autant que toutes fleurissent ensemble de juillet à novembre.

Genêt à balais

La Bruyère à balais est la plus grande des trois, si une bruyère dépasse le mètre : c’est elle, et ses fleurs verdâtres achèveront de vous confirmer votre identification.

Pour faire la différence entre la Bruyère cendrée et la Callune, il va falloir vous pencher pour les regarder de plus près : ne vous attardez pas sur les fleurs, elles sont bien trop semblables, regardez plutôt la disposition des feuilles sur les rameaux : en rosettes espacées chez la Bruyère cendrée, en croix très serrées chez la Callune.

Autre pouponnière pour les forêts, la Ronce est un formidable réservoir insoupçonné à biodiversité. Elle est d’abord encore plus efficace que les landes pour protéger les jeunes arbres pionniers en ajoutant les épines à la densité parfois impénétrable de ses tiges, mais c’est elle fournit aussi le gîte et le couvert à de nombreux animaux. Ses fleurs fournissent le nectar aux pollinisateurs en fin de printemps et début d’été tandis que ses fruits, les mûres, font le bonheur des oiseaux – et des humains gourmands – en août-septembre. Moins connue cependant est sa fonction d’hôtel à insectes naturel : en effet ses tiges sont constituées en leur centre d’une moelle très tendre que de petites guêpes ou abeilles sauvages, par exemple, vont pouvoir creuser pour s’y installer. La Ronce se reproduit de deux manières : une manière sexuée – avec mélange des gènes – grâce au fruits dont les graines seront disséminées par les oiseaux qui iront se soulager plus loin, et de manière asexuée – sans mélange des gènes, du clonage en somme – en se marcottant toute seule. L’être humain n’a rien inventé, cette technique de pépiniériste vient de la nature : la Ronce lance une tige appelée turion – l’équivalent du stolon des Fraisiers se reproduisant de manière similaire – qui va retomber plus loin et s’enraciner au point de contact avec le sol, avant de potentiellement se détacher du pied-mère et former ainsi un tout nouvel individu indépendant mais génétiquement identique en tous points à l’individu d’origine. C’est ce qui permet aux ronciers de progresser si vite, tandis que les graines servent plutôt à coloniser de nouvelles stations.

Autre pouponnière pour les forêts, la Ronce est un formidable réservoir insoupçonné à biodiversité. Elle est d’abord encore plus efficace que les landes pour protéger les jeunes arbres pionniers en ajoutant les épines à la densité parfois impénétrable de ses tiges, mais c’est elle fournit aussi le gîte et le couvert à de nombreux animaux. Ses fleurs fournissent le nectar aux pollinisateurs en fin de printemps et début d’été tandis que ses fruits, les mûres, font le bonheur des oiseaux – et des humains gourmands – en août-septembre. Moins connue cependant est sa fonction d’hôtel à insectes naturel : en effet ses tiges sont constituées en leur centre d’une moelle très tendre que de petites guêpes ou abeilles sauvages, par exemple, vont pouvoir creuser pour s’y installer. La Ronce se reproduit de deux manières : une manière sexuée – avec mélange des gènes – grâce au fruits dont les graines seront disséminées par les oiseaux qui iront se soulager plus loin, et de manière asexuée – sans mélange des gènes, du clonage en somme – en se marcottant toute seule. L’être humain n’a rien inventé, cette technique de pépiniériste vient de la nature : la Ronce lance une tige appelée turion – l’équivalent du stolon des Fraisiers se reproduisant de manière similaire – qui va retomber plus loin et s’enraciner au point de contact avec le sol, avant de potentiellement se détacher du pied-mère et former ainsi un tout nouvel individu indépendant mais génétiquement identique en tous points à l’individu d’origine. C’est ce qui permet aux ronciers de progresser si vite, tandis que les graines servent plutôt à coloniser de nouvelles stations.

Son tronc gris foncé aux stries horizontales est similaire à celui du Cerisier doux, dont il est l’ancêtre sauvage. Feuilles allongées et dentelées, fleurs blanches à cinq pétales s’épanouissant en avril-mai, fruits rouges à noirs, bien juteux, les attributs du Merisier sont exactement ceux du Cerisier domestique, si ce n’est que ses fruits sont moins charnus et gros. Cela ne les empêchent cependant pas d’être tout aussi délicieux : demandez donc aux oiseaux (avies en latin) qui ont donné son nom scientifique à cet arbre, ou même aux renards dont les crottes en juin-juillet sont pleines de noyaux. Mellifère, adoré des oiseaux, le Merisier est une essence auxiliaire des forêts européennes très favorable à la biodiversité, et à nos papilles de promeneurs en quête de sucre après une côte plus pentue que prévu.

Son tronc gris foncé aux stries horizontales est similaire à celui du Cerisier doux, dont il est l’ancêtre sauvage. Feuilles allongées et dentelées, fleurs blanches à cinq pétales s’épanouissant en avril-mai, fruits rouges à noirs, bien juteux, les attributs du Merisier sont exactement ceux du Cerisier domestique, si ce n’est que ses fruits sont moins charnus et gros. Cela ne les empêchent cependant pas d’être tout aussi délicieux : demandez donc aux oiseaux (avies en latin) qui ont donné son nom scientifique à cet arbre, ou même aux renards dont les crottes en juin-juillet sont pleines de noyaux. Mellifère, adoré des oiseaux, le Merisier est une essence auxiliaire des forêts européennes très favorable à la biodiversité, et à nos papilles de promeneurs en quête de sucre après une côte plus pentue que prévu.

Les chauve-souris ont mauvaise presse : on les associent aux vampires, aux sorcières, et on donne leurs ailes à des monstres peu sympathiques tels que les dragons, les manticores ou les démons. Pourtant ces mammifères aux mains formant des ailes – chiro = main et ptère = aile en grec – grâce à la peau tendue entre leurs très longs doigts, sont de très bons amis des êtres humains. Elles ne sont déjà pas dangereuses, sauf éventuellement lorsqu’elles sont mangées sur les places de marchés de Chine, et encore cela est loin d’être certain, et ne sucent pas le sang. Non, car les chauve-souris se nourrissent d’insectes nocturnes volants, dont les moustiques, on les en remercie. Mais nos amies les chiroptères sont en grand danger, car de nombreuses menaces pèsent sur elles. Les deux principales sont la disparition de leurs habitats et la raréfaction de leur nourriture. En effet, les chauve-souris ont besoin d’endroits sombres, calmes et à l’abri des prédateurs pour passer les journées, or les arbres creux se font rares, les grottes sont souvent visitées par des humains peu discrets, et les combles sont réaménagées pour les en chasser en bouchant les ouvertures. Alors si des chauve-souris s’installent chez vous, faîtes attention, et n’allez notamment pas les déranger au printemps lorsqu’elles ont leurs petits, et si vous souhaitez en accueillir, pour profiter de leur appétit vorace pour les moustiques notamment, vous pouvez aménager votre toit avec des chiroptières, des chatières non pour les chats mais pour les chiroptères, comme en ont été installées à la Cure de Saint-Martin de Boubaux lors de la restauration du toit du presbytère. L’autre pression menaçant les chauve-souris est la disparition des insectes (de l’ordre des trois quarts au moins du nombre d’individus) : moins d’insectes c’est moins de nourriture, et de la nourriture souvent empoisonnée par les pesticides, une des raisons principale de cette extermination massive, avec la pollution lumineuse affectant aussi directement les chiroptères et la destruction des habitats, les milieux ouverts fleuris faisant par exemple défaut dans les Cévennes, où les pesticides sont en revanche très peu utilisés.

L’autre pression menaçant les chauve-souris est la disparition des insectes (de l’ordre des trois quarts au moins du nombre d’individus) : moins d’insectes c’est moins de nourriture, et de la nourriture souvent empoisonnée par les pesticides, une des raisons principale de cette extermination massive, avec la pollution lumineuse affectant aussi directement les chiroptères et la destruction des habitats, les milieux ouverts fleuris faisant par exemple défaut dans les Cévennes, où les pesticides sont en revanche très peu utilisés.

Les écosystèmes des Cévennes

Les Cévennes sont riches de nombreux écosystèmes en bon état de conservation : ce n’est pas pour rien qu’un Parc National y a été créé. Allons donc faire un tour parmi les milieux des hautes vallées cévenoles !

Les murets en pierre sèche typiques du paysage cévenol sont un écosystème à part entière favorisant grandement la biodiversité et fournissant de nombreux services écosystémiques. De nombreuses espèces animales et végétales dépendent des milieux rocheux comme les murets, qui rendent ces habitats bien plus communs et donc moins fragiles. Les murets sont, avec la forêt, l’un des piliers de la lutte contre l’érosion dans ces vallées

Les murets en pierre sèche typiques du paysage cévenol sont un écosystème à part entière favorisant grandement la biodiversité et fournissant de nombreux services écosystémiques. De nombreuses espèces animales et végétales dépendent des milieux rocheux comme les murets, qui rendent ces habitats bien plus communs et donc moins fragiles. Les murets sont, avec la forêt, l’un des piliers de la lutte contre l’érosion dans ces vallées  aux pentes importantes et au sol peu stable mais ont aussi un rôle de régulateur micro-climatique en rendant la nuit une partie de la chaleur absorbée le jour, réduisant les gelées, et abritent de nombreux amis du jardinier dans son combat contre les ravageurs de cultures. Les murets ne sont donc pas qu’une composante du patrimoine historique des Cévennes !

aux pentes importantes et au sol peu stable mais ont aussi un rôle de régulateur micro-climatique en rendant la nuit une partie de la chaleur absorbée le jour, réduisant les gelées, et abritent de nombreux amis du jardinier dans son combat contre les ravageurs de cultures. Les murets ne sont donc pas qu’une composante du patrimoine historique des Cévennes !

Les Cévennes sont presque entièrement couvertes de forêt, les milieux plus ouverts y sont rares et précieux. La vallée du Galeizon connaît plusieurs habitats forestiers différents : en aval, c’est le Chêne vert qui domine, mais plus haut, en amont, ce sont le Châtaignier et le Pin maritime qui se livrent bataille. Intéressons-nous plus particulièrement à cette partie de la vallée. Le Pin maritime a été introduit au XIXe siècle et supplante pour le moment le Châtaignier. Pourquoi pour le moment ? Car si l’on ne touchait pas à la forêt – et que le dérèglement climatique ne contraignait pas le Châtaignier à fuir – le Pin finirait par laisser sa place au bien cévenol Châtaignier. Pour s’en convaincre, étudions la naissance et la vie d’une forêt. Partons d’une prairie, la nature ayant horreur du vide, elle va vouloir rajouter un peu de volume à ce milieu. Pour cela, elle va d’abord envoyer des sous-arbrisseaux tels que les Bruyères et Genêts ou la Ronce (voir articles dédiés ci-dessus), qui vont respectivement former des landes et des ronciers dans lesquels les grands herbivores, les cervidés, vont avoir du mal à évoluer à leur aise. Les jeunes semis d’arbres pionniers comme le Bouleau blanc ou le Robinier faux-acacia – invasif mais non sans intérêt, y compris écologique – vont alors pouvoir se développer sans être immédiatement broutés. L’ombre apportée par ces pionniers va progressivement faire décliner les sous-arbrisseaux et faire de la place au sol pour les post-pionniers, chez nous les Pins, sylvestre pour l’autochtone, maritime pour l’exogène. Les Pins poursuivent le travail de préparation du sol commencé dès l’arrivée des premières plantes, ils demandent un peu moins de lumière que les pionniers mais en ont tout de même besoin en quantité non-négligeable lors de leur jeunesse, quantité que le feuillage aéré des pionniers leur octroie. Arrivés à l’âge adulte, les Pins font plus d’ombre que les pionniers dont les semis très gourmands en lumière ne poussent plus, et sont remplacés par des essences d’ombre comme le Châtaignier. Qui, suivant toujours la même logique qu’aux deux étapes précédentes, va se développer, faire encore plus d’ombre, trop pour les Pins dont les individus des premières générations ne seront pas remplacés, et on aura au final plus que du Châtaignier et quelques essences auxiliaires comme le Chêne vert, et dans les trouées et lisières plus illuminées le Merisier, l’Arbousier, quelques Pins et Bouleaux préparant le refermement de l’éclaircie ou l’avancée de la forêt en repoussant la lisière plus loin, des sous-arbrisseaux…

Jeunes Châtaigniers sous Pins maritimes

Tout ce processus est appelé par les écologues la succession écologique positive, car plusieurs habitats se succèdent en allant vers toujours plus de biomasse et d’ombre, car vous l’aurez compris, et tous les forestiers vous le diront : tout est une histoire de lumière. A vous maintenant d’observer le paysage lors de vos promenades afin de déterminer dans quelle phase de la succession écologique se trouve les écosystèmes qui vous entourent !

Il est bien connu que la forêt est un paradis pour la biodiversité, mais cela est à nuancer : déjà, les milieux ouverts peuvent aussi être incroyablement biodiversifiés – nous penserons en Cévennes aux prairies sèches (voir article dédié ci-dessous) – et toute forêt n’est pas forcément un havre foisonnant de vie. Mais alors, qu’est-ce qui fait une forêt biodiversifiée ? La réponse courte est : tout ce qui la rend plus compliquée à gérer dans une optique productiviste – mais pas nécessairement moins productive – c’est-à-dire la diversité des habitats et micro-habitats proposés à la faune et à la flore. La réponse plus détaillée nous est donnée par un protocole de diagnostic inventé par les forestiers afin de mesurer le potentiel d’accueil d’une forêt : l’Indice de Biodiversité Potentielle (IBP), dont vous pouvez étudier la version complète sur le site du Centre National de la Propriété Forestière ici. Le plus simple reste encore de rester ici en apprendre plus sur les critères mesurées, sans s’embarrasser de méthodologie peu utile si vous ne souhaitez pas en réaliser sérieusement. Un diagnostic IBP se fonde sur dix critères : sept sur lesquels la gestion va pouvoir jouer, et trois de contexte où la gestion peut difficilement améliorer les choses. Fini le suspens, voici enfin les dix critères déterminant le potentiel d’accueil de biodiversité d’une forêt :

– La diversité des essences autochtones : c’est mathématique, plus on a d’espèces d’arbres différentes, plus on a de biodiversité en terme d’arbres, mais mieux que cela, plus de variété chez les arbres c’est plus d’espèces compagnes spécifiques à chaque arbre : tel champignon s’associe avec tel arbre, tel insecte ne pond ses œufs que sur tel autre, tel fruit va nourrir tel oiseau ou mammifère…

– La diversité des strates de végétation : une forêt au sous-bois vide et aux houppiers hauts ne va pas nourrir beaucoup d’herbivores, alors qu’une forêt présentant des feuilles et des branches à différentes hauteurs va le pouvoir, ainsi que fournir des sites de nidifications plus variés aux oiseaux souvent capricieux.

– Les milieux ouverts florifères : eh oui, une forêt biodiversifiée ce n’est pas des arbres partout, lisières, clairières et autres trouées accueillent de nombreuses espèces végétales de prairie voire inféodées à ce type d’habitats, flore qui à son tour va attirer quantité d’animaux, d’innombrables insectes et autres invertébrés notamment.

– Les dendromicrohabitats : ne fuyez pas ! Ce mot peut faire peur mais est en réalité bien simple : dendro- veut dire « arbre » en grec, et les micro-habitats sont comme leur nom l’indique de petits habitats, les dendromicrohabitats ne sont que les petits habitats dans les arbres. La plupart sont des blessures : les trous de pics, un lambeau d’écorce qui se détache, une grosse branche morte dans le houppier, mais aussi d’autres formes de vie poussant sur l’arbre : du lierre, un champignon, du gui… En somme, tout ce qui venir offrir un peu de diversité dans l’offre de gîte et de couvert de la forêt. Ces dendromicrohabitats sont essentiels à la survie de nombreux arthropodes mais aussi d’oiseaux et de micro-mammifères : où le Loir ira-t-il hiberner sans un confortable trou dans le tronc d’un arbre, et où nicheront les Mésanges ?

– Les dendromicrohabitats : ne fuyez pas ! Ce mot peut faire peur mais est en réalité bien simple : dendro- veut dire « arbre » en grec, et les micro-habitats sont comme leur nom l’indique de petits habitats, les dendromicrohabitats ne sont que les petits habitats dans les arbres. La plupart sont des blessures : les trous de pics, un lambeau d’écorce qui se détache, une grosse branche morte dans le houppier, mais aussi d’autres formes de vie poussant sur l’arbre : du lierre, un champignon, du gui… En somme, tout ce qui venir offrir un peu de diversité dans l’offre de gîte et de couvert de la forêt. Ces dendromicrohabitats sont essentiels à la survie de nombreux arthropodes mais aussi d’oiseaux et de micro-mammifères : où le Loir ira-t-il hiberner sans un confortable trou dans le tronc d’un arbre, et où nicheront les Mésanges ?

– Le gros bois mort : celui-ci compte double car le diagnostic IBP sépare le bois mort au sol et celui encore sur pied. Attention, il n’est pas question ici des brindilles que l’on ramasse pour démarrer la cheminée, celles-ci ne sont pas assez grosses pour accueillir grand-monde, bien que leur présence est nécessaire car elles sont une biomasse importante, donc du carbone stocké, et une réserve de nourriture pour les décomposeurs non-négligeable.  Mais le plus important et ce qui manque le plus souvent à nos forêts c’est une profusion d’arbres morts, dont le bois pourri plus tendre facilite le travail pour quiconque veut y creuser sa maison, ou simplement s’en nourrir. Le bois mort est également une véritable éponge qui absorera l’eau des pluies pour la restituer doucement, de quoi rendre la forêt plus résistante aux sécheresses.

Mais le plus important et ce qui manque le plus souvent à nos forêts c’est une profusion d’arbres morts, dont le bois pourri plus tendre facilite le travail pour quiconque veut y creuser sa maison, ou simplement s’en nourrir. Le bois mort est également une véritable éponge qui absorera l’eau des pluies pour la restituer doucement, de quoi rendre la forêt plus résistante aux sécheresses.

– Les très gros bois vivants : les très gros arbres encore en vie sont de véritables cités de biodiversité à eux tous seuls, et pour cause : du fait de leur grand âge et de leur considérable volume, ils offrent quantité de bois mort et de dendromicrohabitats et sont là depuis assez longtemps pour que de la mousse se soit installée et bien développée sur tout leur tronc, créant une sorte de micro-sol pouvant même accueillir des plantes encore plus complexes comme des fougères.

– Les milieux rocheux : nous entrons maintenant dans les critères sur lesquels le gestionnaire d’une forêt aura bien du mal à jouer. Les milieux rocheux, comme par exemple des murets en pierre sèche, accueillent une biodiversité qui leur est propre, en avoir dans une forêt augmente donc mathématiquement le nombre d’espèces qui y vivent.

– Les milieux aquatiques : une mare, un ruisseau, une source ou même une flaque temporaire d’une certaine taille sont autant de milieux pouvant être riches en biodiversité, et notamment en larves d’insectes, amphibiens et plantes aimant avoir les pieds dans l’eau ou un sol engorgé. Mais ce sont aussi des points d’eau appréciés des vertébrés pour y boire ou se laver.

– La continuité de l’état boisé : certaines espèces ont besoin de forêts anciennes pour vivre, ou mettent si longtemps à coloniser un nouveau site que si la forêt est trop jeune, ils ne s’y trouveront pas encore. Cela concerne surtout de tous petits arthropodes comme certains acariens, des espèces d’une extrême fragilité de par leur très faible mobilité et leur dépendance à des écosystèmes rares et souvent isolés.

Comment donc le forestier peut-il améliorer le potentiel d’accueil de biodiversité dans sa forêt ? Principalement en laissant faire : en laissant les arbres vieillir et mourir, mais aussi en réalisant des éclaircies par endroits afin de privilégier des espèces de lumière.

Les prairies sèches sont des milieux pauvres en nutriments et en eau, au sol très peu profond. Ces conditions difficiles rendent presque impossible la domination totale d’une espèce végétale sur toutes les autres, on se retrouve donc avec de nombreuses plantes mélangées de manière plus ou moins homogène. Les prairies sont principalement couvertes d’herbacées, c’est-à-dire de plantes ne faisant pas de bois, mais sans entretien régulier – par le pâturage notamment – elle se retrouve rapidement envahie de sous-arbrisseaux entamant la transformation du milieu vers la forêt. C’est pourquoi les prairies sèches et leur biodiversité n’ayant pas à pâlir face à celle des forêts sont en France, et particulièrement dans les Cévennes, dépendantes de l’action humaine. Avant l’essor de la civilisation, ce rôle était joué par les grands herbivores tels que le Bison d’Europe ou l’Auroch, ancêtre de la Vache.

Les prairies sèches sont des milieux pauvres en nutriments et en eau, au sol très peu profond. Ces conditions difficiles rendent presque impossible la domination totale d’une espèce végétale sur toutes les autres, on se retrouve donc avec de nombreuses plantes mélangées de manière plus ou moins homogène. Les prairies sont principalement couvertes d’herbacées, c’est-à-dire de plantes ne faisant pas de bois, mais sans entretien régulier – par le pâturage notamment – elle se retrouve rapidement envahie de sous-arbrisseaux entamant la transformation du milieu vers la forêt. C’est pourquoi les prairies sèches et leur biodiversité n’ayant pas à pâlir face à celle des forêts sont en France, et particulièrement dans les Cévennes, dépendantes de l’action humaine. Avant l’essor de la civilisation, ce rôle était joué par les grands herbivores tels que le Bison d’Europe ou l’Auroch, ancêtre de la Vache.

Conditions abiotiques cévenoles

Les conditions abiotiques d’un milieu sont les caractérisques non-vivante d’un lieu déterminant les habitats naturels et espèces qui pourront ou non y vivre, on parle aussi de conditions pédo-climatiques, car le sol (pedon en grec) et le climat sont les deux caractéristiques abiotiques majeures d’un milieu naturel.

Les Cévennes s’étendent sur plusieurs roches-mères très différentes, mais les vraies Cévennes, les meilleures, les nôtres bien évidemment, sont sur du schiste, plus précisément du micaschiste. Le schiste est une roche métamorphique, c’est-à-dire qu’elle a subi une métamorphose radicale en très grande profondeur dans le manteau terrestre, sous l’effet de températures et de pressions incroyablement élevées. Ce processus de métamorphisme est si long que, lorsque vous brisez une pierre de schiste et regardez dans la cassure, vous êtes le premier être vivant à pouvoir observer ces cristaux depuis des centaines de millions d’années, au moins ! On reconnaît le schiste à sa structure en feuillets parallèles de couleur relativement uniforme, sombre tout en brillant grâce aux cristaux de mica, d’où son nom complet. De part sa structure, le schiste se désagrège facilement en dalles fines et plates, appelées lauzes, et qui sont parfaites pour ériger des murets en pierre sèche ou couvrir les toits. En faisant attention au sol, vous remarquerez de nombreux cailloux blancs éparpillés, que vous aurez tôt fait de lier aux grandes veines blanches dans les rochers. Il s’agit de quartz, qui dissous dans l’eau a pu voyager dans la roche et en combler les fractures causées par le mouvement des plaques tectoniques.

Le sol Cévenol formé sur schiste est, vous l’aurez peut-être remarqué en vous promenant dans les environs, très peu profond et caillouteux. Mais il est aussi pauvre en nutriments , acide et sablonneux, ce qui fait qu’il s’érode facilement et ne retient pas l’eau. L’altération du schiste ne produit de plus que très peu d’argile, nécessaire à la fixation des nutriments et de la matière organique, qui se retrouvent ainsi lessivés vers les fonds de vallées, puis vers l’aval des rivières. Ce n’est donc pas un sol très prisé des agriculteurs et agricultrices, car les cultures ne s’y plaisent pas, et c’est une des raisons pour lesquels les Cévennes sont tant boisées. Et c’est là que le Châtaignier prend toute son importance : avec sa puissante racine pivot, il arrive à s’enfoncer dans les fractures de la roche pour aller puiser l’eau qui s’y accumule, et il s’accommode très bien de l’acidité et de la pauvreté du peu de terre autour de lui : les Cévenols sont sauvés, ils n’auront peut-être pas de formidables récoltes de céréales, mais pourront trouver tous les glucides dont ils ont besoin dans les châtaignes – en y gagnant en saveurs au passage.

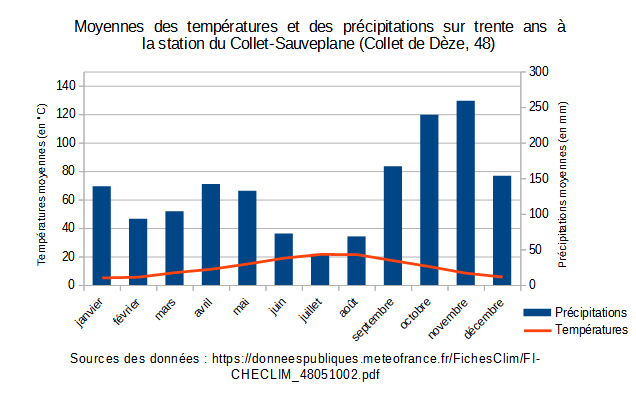

Le climat cévenol est méditerranéen à influences montagnardes, c’est-à-dire un climat aux températures relativement douces et aux précipitations très inégalement réparties dans l’année : peu en été, énormément en automne. Cette abondance des pluies en automne, ce sont les fameux « épisodes cévenols », ou « épisodes méditerranéens ». Mais d’où viennent-ils ? En été, la mer Méditerranée s’évapore sous l’action du soleil brûlant, et les nuages s’y accumulent. Ils ne se déversent sur les terres qu’en automne, et particulièrement violemment sur les Cévennes. En effet ces dernières sont le premier massif que les nuages rencontrent, et ceux-ci doivent se délester de beaucoup d’eau afin de pouvoir s’alléger et passer par-dessus les Cévennes. C’est ainsi que l’on retrouve côte à côte des espèces plutôt méditerranéennes tel que l’Arbousier ou le Chêne vert et d’autres plus montagnardes comme le Bouleau blanc ou la Callune.

La Biodiversité à Saint Martin de Boubaux

BAM – Biodiversité Autour de Moi, est un outil libre développé par les parcs nationaux des Écrins et des Cévennes!